Unser Projekt zeichnet sich durch eine einzigartige Gestaltung aus, bei der zwei kontrastreiche Fassaden miteinander verschmelzen. Zur Straßenseite hin erinnert ein rötlicher Klinker an das angrenzende Rathaus von Stellingen, während die Gartenfassade mit transparenten Balkonen ein helles und luftiges Ambiente schafft. Durch geschickte Vor- und Rücksprünge sowie unterschiedliche Höhenstaffelungen fügt sich der über 190 Meter lange Gebäudekomplex harmonisch in die Umgebung ein und bietet 123 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen von besonderer Qualität. Die schallabsorbierende Funktion entlang des Sportplatzrings sorgt zudem für zusätzlichen Wohnkomfort.

Der Neubau trägt nicht nur zur Identität unserer Stadt bei, sondern verbessert auch die Lebensqualität der Bewohner. Es ist ein Beispiel dafür, wie Architektur die Stadtentwicklung und das soziale Gefüge positiv beeinflussen kann.

Unser Dank gilt der SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg, unserem engagierten Bauherrn, sowie dem gesamten Team, das an diesem Projekt gearbeitet hat. Dieser Preis ist eine Anerkennung für unsere Bemühungen, die Zukunft des Wohnens zu gestalten.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des modernen Wohnens und prägen die Stadt Hamburg auf nachhaltige Weise.

© Gerber Architekten

Im Zuge der Modernisierung der Wiener Kliniken hat ein EU-weit offener Realisierungswettbewerb zur Gesamtentwicklung der Klinik Hietzing stattgefunden. Die erste der Stadt Wien gegründete Klinik soll nicht nur neu errichtet, sondern auch inhaltlich und organisatorisch verändert werden.

Unser Entwurf für die Gesamtentwicklung ist als nachhaltig gestaltete Krankenhauslandschaft konzipiert. Das 830 Betten umfassende Klinikkonzept zeichnet sich durch kurze Wege und die Einbettung in den großen Klinik-Park aus. Vier Geschosse für Untersuchung und Behandlung bilden einen Sockel, auf dem drei- und zweigeschossige Bänder von Pflegestationen schleifenartig angeordnet sind. Eine entsprechend der Geländetopografie kaskadierende „Spital-Magistrale“ bildet das „Herzstück“ des neuen Zentralgebäudes. Die vier zusammenhängenden Pflegestationen werden so mit einem zentralen Stationsknotenpunkt verknüpft. Im Sinne der „Healing architecture“ werden die unterschiedlichen Naturräume des Klinikparks eingebunden und über 3 als Hauptorientierungs- und Erschließungsbuchten bepflanzte Innenhöfe in die südliche Tiefe des Gebäudes fortgeführt.

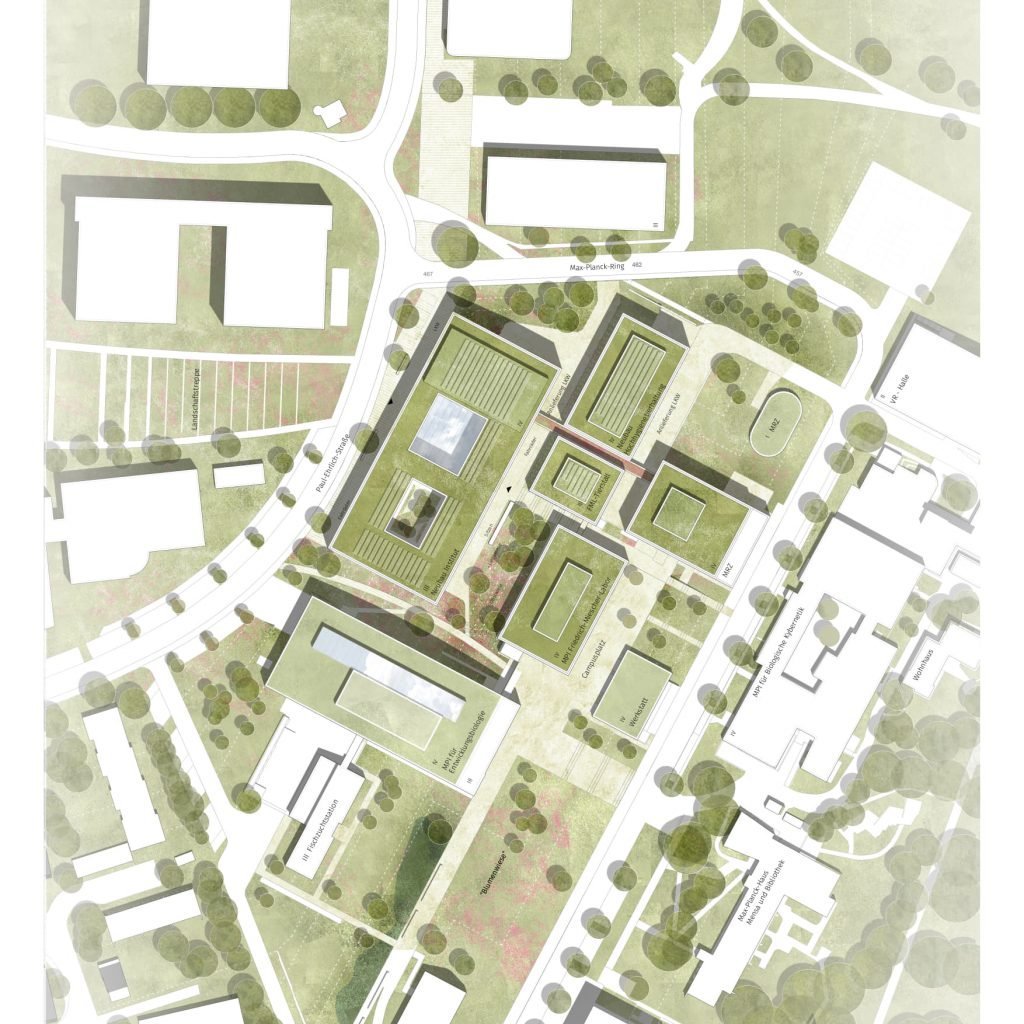

Das VGV-Verfahren zur Erweiterung des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik Tübingen hat Gerber Architekten für sich entschieden. Das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik dient der Erforschung von Informationsverarbeitungsprozessen im Gehirn. Es ist Teil des Max-Planck-Campus in Tübingen, wo über 1200 Mitarbeitende arbeiten und forschen.

Unser Erweiterungskonzept umfasst ein neues Institutsgebäude sowie eine Hochhygienelabor. Der kompakte Institutsbaukörper ist klar strukturiert. An eine mittig angeordnete Foyerhalle schließt nördlich der flexibel nutzbare Laborbereich an, südlich der um einen grünen Innenhof angeordnete Bürotrakt. Ein innenräumliches Brückenbauwerk stellt die Verbindung zum Hochhygienelabor und von dort zu dem bereits bestehenden Stallgebäude her.

Der Zugang zum Hauptgebäude befindet sich in einer Sichtachse mit der alten Sternwarte und dem Planetenpark, die über eine Landschaftstreppe stadträumlich ineinander übergehen. Vom großzügig verglasten Foyer als Ort der institutsinternen Kommunikation aus wird zur Campusmitte weitergeleitet. Diese klare und rationale Strukturierung und Einbindung stellt die Kernidee des Entwurfs dar.

Der Erhalt des größtmöglichen Teils des bestehenden Gebäudeensembles bildet den konzeptionellen Ansatzpunkt unseres Erweiterungsentwurfs für die Brüder-Grimm-Schule. Als Ergänzung dient ein baugleicher Riegel, der über eine verglaste Fuge an den sanierten Bestand anschließt. Der so entstehende dreigeschossige Gebäudekomplex beinhaltet vier Lerncluster. Ein Cluster besteht aus jeweils fünf Klassenräumen und einem Teamraum, die durch eine gemeinsame Mitte verbunden werden und als offene und flexible Co-Learning-Bereiche dienen. Durch die möglichst kleine Neubaufläche wird die Baumstruktur des Schulhofes und der Umgebung nahezu unverändert erhalten. Mit relativ kleinem „Fußabdruck“ entsteht so ein zukunftsorientiertes Lernumfeld, das sich harmonisch zu einem Gesamtbild zusammenfügt.

Zum 85. Geburtstag von Prof. Eckhard Gerber hat im Baukunstarchiv NRW eine Feierlichkeit stattgefunden. In den vergangenen mehr als 50 Jahren hat Gerber als Architekt und Landschaftsarchitekt mehr als 300 Projekte realisiert – und gleichzeitig aus dem 1966 als Zweimann-Start-up gegründeten Architekturbüro ein Unternehmen mit 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland, China und Saudi-Arabien entwickelt. Der konzeptionelle Ansatz seiner Arbeit ist stets durch eine ganzheitliche Vision und mit dem Sinn für das Nachhaltige geprägt, betonten dabei die zahlreichen Redner. Für sein besonderes Engagement für den Erhalt und die Umnutzung des ehemaligen Museums am Ostwall in Dortmund wurde Prof. Gerber zudem mit der Ehrenmitgliedschaft des Fördervereins des Baukunstarchivs Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Susanne Wartzeck, die Präsidentin des BDA, würdigte insbesondere dieses verantwortungsvolle Planen und Handeln Gerbers angesichts der gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der zeitgenössischen Architektur.

(v.l.n.r Vorsitzender des Förderverein BKA NRW Prof. Dr. Franz Pesch, BDA-Präsidentin Susanne Wartzeck, AKNW-Präsident Ernst Uhing, Prof. Eckhard Gerber, GF Autobahn GmbH des Bundes Gunther Adler, Wissenschaftlicher Leiter BKA NRW Prof. Wolfgang Sonne)

In der modernen Architekturbranche spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht es, diverse Arbeit effizienter zu gestalten, die Qualität der Entwürfe zu steigern und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Eine wertvolle Ressource in diesem Prozess sind umfangreiche und aktuelle Datenbanken.

Mit dem Kauf der DETELLING 2.0 Software des gleichnamigen Aachener Unternehmens hat sich Gerber Architekten im Bereich der Digitalisierungsprozesse in der Bauplanung noch weiter gestärkt.

Die digitale Plattform fördert die nahtlose Kommunikation zwischen unseren Teams und anderen Beteiligten, was zu optimal koordinierten Projekten führt. Die Digitalisierung in der Bauplanung ist ein wichtiger Eckpfeiler unserer Arbeit als Architekturbüro – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserer neuen Kollegin Andrea Nyc und ihrem Team.

Wir freuen uns sehr, die Höhepunkte unserer jüngsten Veranstaltung zu teilen, die am Wochenende im Rahmen der 18. Architekturbiennale im Palazzo Bembo stattfand. Es war uns eine Ehre, eine geschätzte Gruppe von Rednern und Teilnehmern zusammenzubringen, um die faszinierende Schnittstelle von Architektur und Landschaft zu beleuchten.

Neben Prof. Eckhard Gerber sprachen der irische Landschaftsarchitekt Simon Ronan, der Geschäftsführer der Internationalen Gartenausstellung, Horst Fischer, und der Landschaftsarchitekt Prof. Andreas Kipar. Die Diskussionen wurden von Dr. Clemens F. Kusch moderiert und boten einen reichen Austausch von Ideen und Erkenntnissen.

Wenn Sie diese aufschlussreiche Veranstaltung verpasst haben, können Sie unsere Ausstellung im Palazzo Bembo noch bis zum 26. November 2023 besuchen. Wir laden Sie ein, in die Welt der Architektur und des Landschaftsdesigns einzutauchen und zu sehen, wie sie harmonisch koexistieren können.

„In Context – Architektur und Landschaft“ ist für uns nicht nur eine Veranstaltung, sondern ein Zeichen für die symbiotische Beziehung zwischen Architektur und Natur. Wir bedanken uns bei allen, die teilgenommen und zu den bereichernden Gesprächen und zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Gemeinsam werden wir auch weiterhin eine Welt gestalten, in der Architektur und Landschaft zusammenkommen, um sinnvolle und nachhaltige Umgebungen zu schaffen.

Die EXPO REAL – Europas größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen – findet in diesem Jahr vom 04. bis 06. Oktober 2023 in München statt.

Wir freuen uns, dass unser expandiertes Büro erstmals als Standpartner der Landeshauptstadt Düsseldorf unter der Standnummer B1.210 vertreten sein wird. Wie in den vergangenen Jahren sind wir auch auf dem Gemeinschaftsstand der Business Metropole Ruhr unter der Standnummer B1.330 zu finden. Wir werden über eine Vielzahl neuer, interessanter Projekte aus den Jahren 2022 und 2023 berichten, die mithilfe von Modellen und Präsentationen dargestellt werden. Erfahren Sie mehr über die Gestaltung moderner Arbeitswelten, unsere Expertise im Bereich der Generalplanung sowie unsere internationalen Projekte.

Für individuelle Terminvereinbarungen mit unseren Geschäftsführern und Büroleitern melden Sie sich bitte im Voraus per E-Mail unter: presse@gerberarchitekten.de.

Wir sehen uns!